Travail social

et démocratie

Dans une conception de la démocratie qui place l'égalité des chances en matière de participation au premier plan, cette pression est contre-productive.

Toutefois, ce dilemme ne peut être complètement résolu et doit être considéré et évalué au cas par cas. Ce problème ne peut être que brièvement abordé ici. Cependant, il est important que les travailleurs sociaux et les animateurs de jeunesse soient conscients des dilemmes possibles.

Notwithstanding the political conditions indicated above, it must be stressed that those who perform social work on a daily basis also have many opportunities to shape democratic attitudes in the recipients of their work.

Nonobstant les conditions politiques indiquées ci-dessus, il faut souligner que ceux qui effectuent le travail social au quotidien ont également de nombreuses occasions de façonner des attitudes démocratiques chez les destinataires de leur travail. Souvent, leur sensibilité aux différentes caractéristiques sociales, culturelles, physiques, etc. avec laquelle ils approchent les bénéficiaires de l'aide détermine la manière dont ils influencent le comportement futur de ces personnes.

Elle détermine également si les bénéficiaires de l'aide sociale auront plus de facilité à maintenir un lien avec le système démocratique ou s'ils continueront à perdre confiance en lui et seront plus susceptibles d'adopter des attitudes radicales, voire extrémistes. En ce sens, les compétences interpersonnelles et la conscience démocratique des travailleurs sociaux peuvent également déterminer le comportement futur des personnes qu'ils rencontrent dans le cadre de leur activité professionnelle. Pour cette raison, ce manuel se concentre sur le développement de ces compétences et de cette sensibilisation.

Après la Seconde Guerre mondiale et au cours de l'expansion des États-providence, le rôle et l'image du travail social ont changé.

Avec l'émergence d'une société civile critique dans les années 1960 et 1970, la question s'est posée de savoir si le travail social devait être compris comme un instrument de contrôle à la disposition de l'État ou comme une profession critique et émancipatrice. La participation, l'autonomisation et la pensée critique deviennent les nouveaux principes d'une compréhension et d'une description progressives de ce domaine par ses praticiens. Les travailleurs sociaux se considèrent de plus en plus comme ceux qui doivent promouvoir les droits de l'homme et la justice sociale. Cela se reflète également dans des documents officiels tels que la déclaration de la Fédération internationale des travailleurs sociaux de 2014, qui formule une définition globale de la profession de travailleur social : « Le travail social est une profession basée sur la pratique et une discipline académique qui facilite le changement et le développement social, la cohésion sociale, et l'autonomisation et la libération des personnes.

Les principes de justice sociale, de droits de l'homme, de responsabilité collective et de respect des diversités sont au cœur du travail social ». (IFSW 2014). La démocratie n'y est pas explicitement mentionnée.

Cela est lié à la relation complexe entre le travail social et les institutions de la démocratie représentative. Dans sa déclaration officielle de 2016, la Fédération internationale des travailleurs sociaux s'engage à jouer un rôle actif dans la « construction d'une démocratie réelle » : « L'IFSW encourage le développement d'une législation dans tous les pays qui reconnaisse l'importance de la participation de la communauté dans la construction de véritables structures démocratiques. » (IFSW 2016) La déclaration souligne également que la démocratie ne doit pas être réduite aux élections. La déclaration de mission de l'Association européenne des écoles de travail social fait référence à des valeurs similaires : « Dans l'accomplissement de sa mission, l'EASSW adhère à toutes les déclarations et conventions des Nations unies sur les droits de l'homme, reconnaissant que le respect des droits inaliénables de l'individu est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix. Les membres de l'EASSW sont unis dans leur obligation de poursuivre la justice sociale et le développement social. » (Site Web de l'EASSW 2021)

En France, le travail social s'est développé selon plusieurs généalogies distinctes (service social, éducation spécialisée, animation), chaque lignée ayant ses propres axes de clivage et ses traditions historiques.

Les travailleurs sociaux sont présents dans une grande variété d'institutions : centres sociaux, centres de la petite enfance, institutions pour handicapés et personnes âgées, etc. (Autès, 1999). Ils sont employés par les autorités nationales et locales mais peuvent également appartenir à des associations.

Ce qui fédère des missions, des pratiques et des acteurs aussi variés est sans doute leur relation d'aide ou de service. Cependant, le travail social dans ce pays est confronté à de nombreux défis, les travailleurs sociaux perdant le sens de leur mission, piégés dans des segments séparés, soumis à la logique des livres comptables, coincés entre des systèmes et des professionnels qui ne savent plus comment appréhender la totalité de la situation dans laquelle ils opèrent. Ce n'est qu'une indication d'un problème plus large qui se résume à un manque de coordination des politiques sociales dans le pays. Afin de répondre à ces défis, un plan d'action interministériel pour le travail social et la formation sociale a récemment été adopté dans le pays, bien que ses résultats restent encore à voir.

En Pologne, le travail social a parcouru un long chemin – des institutions établies après la Première Guerre mondiale sur la base de normes européennes faisant référence à l'idée de « l’éducation démocratique », en passant par l'abandon de ces principes pendant la période communiste jusqu'à la construction d'un nouveau système dans les années 1990 après la transformation politique du pays. Aujourd'hui, la grande majorité du travail social en Pologne est effectué au sein d'institutions publiques d'aide sociale et doit faire face à des défis importants. Le rôle de la plupart de ses fonctionnaires est encore réduit à la distribution d'allocations publiques ou d'aides matérielles et à l'accomplissement d'autres tâches bureaucratiques. Les travailleurs sociaux, bien que souvent très compétents et conscients des déficiences du système, disposent de peu d'espace et de temps pour exercer correctement leurs fonctions (Kozak 2012a). Ils sont surchargés de tâches – chaque année, un travailleur social polonais moyen travaille avec 105 personnes issues de 45 familles (NIK 2019). Ils sont également confrontés à des conditions de travail inadéquates (comme le manque d'espace pour les rencontres individuelles avec les clients) et à des salaires insuffisants. Le système d'aide sociale polonais peut être décrit comme un État-providence d'urgence – il se concentre davantage sur la réaction aux problèmes que sur leur prévention. Le travail social polonais au sein du système officiel est principalement basé sur la méthode du travail sur les cas individuels. D'autres méthodes, comme le travail de groupe ou le travail communautaire, sont pratiquement inexistantes (pour plus d'informations, voir : Kobylińska, Pazderski 2021).

Le cadre de référence des compétences pour une culture de la démocratie (RFCDC)

Comme il a déjà été mentionné ci-dessus, les institutions européennes ont reconnu les défis les plus importants auxquels les démocraties sont confrontées sur le continent et au-delà. Dans le rapport annuel du Conseil de l'Europe en 2016, Jagland, alors secrétaire général, a souligné l'importance de l'éducation à la démocratie et aux droits de l'homme pour les défis des sociétés actuelles : « La citoyenneté démocratique et les droits de l'homme sont [...] de plus en plus importants pour lutter contre la discrimination, les préjugés et l'intolérance, et ainsi prévenir et combattre l'extrémisme violent et la radicalisation de manière durable et proactive » (Secrétaire général Thorbjorn Jagland dans son rapport annuel, Conseil de l'Europe 2016). Fort de cette conviction, le Conseil de l'Europe a lancé en 2017 le cadre de référence des compétences pour une culture de la démocratie, qui est devenu depuis le projet phare des politiques éducatives au sein du Conseil (pour en savoir plus : https://www.coe.int/fr/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture).

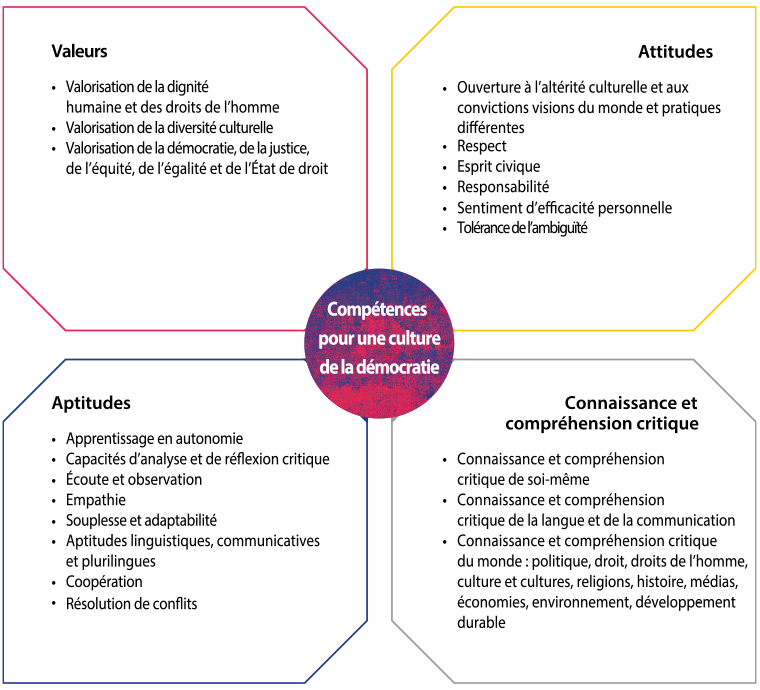

Graphique 1 : Cadre de référence des compétences pour une culture de la démocratie

Dans ce modèle, les dimensions essentielles de la culture démocratique sont décomposées en compétences et en descripteurs. Ils systématisent l'éducation à la citoyenneté et montrent qu'il ne s'agit pas seulement de connaissances, mais surtout de compétences. Les valeurs, les attitudes, les aptitudes, la connaissance et la compréhension critique des citoyens doivent être renforcées. Ce modèle « papillon » a été initialement développé pour le cadre plus formel du contexte scolaire où elle est déjà appliquée, testée et développée. Cependant, il fournit sans aucun doute un cadre approprié pour des processus éducatifs moins formels dans le domaine du travail social et de l'animation de jeunesse.

En témoigne la documentation des premiers projets pilotes réalisés dans le cadre du groupe de réflexion sur le cadre mis en place par le Réseau des éducateurs civiques européens, NECE (voir : https://www.nece.eu/about-nece/focus-groups/). Pour plus d'informations sur le cadre de référence des compétences pour une culture de la démocratie et son applicabilité dans la pratique des activités éducatives dans le secteur non formel, voir Hladschik et al. 2020. D'autres méthodes et matériels sont également disponibles sur le site de l'experte Rebecca Welge (https://rmwelge.ch/en/about/rebecca-welge).

Consultez nos partenaires

Le travail social, et parallèlement l'animation auprès des jeunes, a une longue tradition en Europe mais s'est développé différemment selon les pays. En ce qui concerne les formes de gouvernement et les questions de pouvoir, il existe plusieurs approches. Le travail social est considéré avant tout comme une profession d'assistance qui aide les individus à faire face à leur vie. Parfois, son rôle est aussi considéré comme consistant à maintenir un certain ordre social et à essayer de guider les gens vers le courant social majoritaire, ce qui est souvent la priorité de l'État. Cette tendance, surtout dans les régimes antidémocratiques, mais pas seulement, comporte le danger d'une attitude politiquement non réfléchie et affirmative à l'égard des personnes au pouvoir et des inégalités sociales.

Une conception moderne du travail social, en revanche, est étroitement liée aux objectifs démocratiques. Ici, l'accent est mis sur le renforcement des droits de l'homme, de la démocratie et de la maturité individuelle. Les bénéficiaires, en particulier les jeunes, doivent être autonomisés et soutenus dans leur cheminement pour devenir des citoyens libres, compétents, mais aussi solidaires. De temps à autre, cet objectif peut très bien entrer en conflit avec les objectifs des mandants du gouvernement. Par exemple, l'État peut commander un travail social pour intégrer les chômeurs sur le marché du travail. Dans les débats théoriques sur le rôle du travail social, cet aspect est appelé le double mandat et le triple mandat du travail social (Staub-Bernasconi 2007). Le double mandat fait référence au fait que, d'une part, les travailleurs sociaux ont une obligation envers leur client (l'État), mais en même temps, ils ont aussi une obligation envers le bénéficiaire (l'individu) et son bien-être. Le troisième mandat est l'obligation de répondre aux exigences scientifiques et éthiques. Cela soulève également la question de savoir si les travailleurs sociaux, en tant que professionnels, devraient participer au débat politique, par exemple pour promouvoir la politique sociale et les droits de l'homme.